Auteur/autrice : afae-admin

“Comment l’indiscipline défie-t-elle les apprentissages scolaires ?” par Antonin CODUYS

Comment l’indiscipline défie-t-elle les apprentissages scolaires ?

Antonin CODUYS

Grâce à la multiplication des évaluations nationales et internationales, le système scolaire français a pu mettre en exergue, de manière statistique et objective, les difficultés rencontrées par les élèves dans les apprentissages, en particulier dans le domaine des savoirs fondamentaux[1]. Cette réalité est observée par les enseignants et les personnels de direction depuis plusieurs années au sein des EPLE[2]. Si le constat est désormais partagé, la recherche de l’origine de ces difficultés s’avère plus incertaine : irruption massive des écrans, baisse de l’écrit, uniformité des apprentissages, hausse des violences scolaires, insuffisance de la différenciation, etc. En partant du terrain et en s’appuyant sur notre expérience de chef d’établissement adjoint d’un collège de 600 élèves[3], on cherchera à explorer les liens entre certains comportements préjudiciables d’élèves, que l’on regroupera sous la notion d’indiscipline, et la baisse des résultats scolaires. Au regard de l’évolution des modalités d’encadrement des élèves, cette notion peut constituer une clef d’entrée dans l’interprétation de l’affaiblissement des performances scolaires. Les comportements que nous allons évoquer sont largement reconnus sur le terrain, notamment au collège, sans qu’il existe, pour le moment, d’indicateurs idoines permettant d’en mesurer avec précision l’influence. Au-delà de la mise en apprentissage des élèves, l’indiscipline agit sur les enseignants en accroissant la pénibilité de l’exercice de leurs missions.

Une notion complexe et polysémique qu’il s’agit de redéfinir

Mot polysémique, l’indiscipline tire son origine du substantif féminin latin disciplina, dont les premiers niveaux de sens sont éclairants : 1) action d’apprendre, de s’instruire ; 2) enseignement[4]. Ce faisant, la discipline apparaît d’abord comme liée à l’apprentissage, à l’instruction. C’est d’ailleurs ce sens que l’on retrouve aujourd’hui lorsqu’un professeur parle de « sa » discipline, c’est-à-dire son champ d’expertise dans le découpage de la connaissance. Il est utile de noter qu’un élève qui ne serait pas discipliné, dans cette acception, serait un élève qui refuserait d’apprendre. C’est au Moyen-Âge que le mot de discipline prend une tournure sémantique différente. Vers 1100 surgit une occurrence du mot dans le sens de « massacre » résultant d’un châtiment. Cette couleur violente et agressive s’installe ensuite dans le lexique religieux pour définir une « punition », un « châtiment corporel »[5]. Par métonymie, la discipline devient un fouet servant à la flagellation, c’est-à-dire un objet de souffrance qui sanctionne la non-observance d’une vie réglée.

Aujourd’hui, le mot a conservé de cet héritage latin le sens premier d’instruction ; ainsi, dit-on, « se mettre en discipline », c’est-à-dire se mettre à l’étude, en situation d’apprentissage. Toutefois, un deuxième sens, résultant du premier, a pris une place prépondérante, distinguant une règle de conduite imposée à autrui. De ce fait, pour s’instruire, il importe de suivre une règle de conduite définie. Dans le contexte du lexique scolaire, le mot d’indiscipline se démarque toutefois d’une série de termes cherchant à identifier les infractions aux règles communes, parmi lesquels on trouve d’une part, l’incivilité et la violence, et d’autre part, le climat scolaire.

En premier lieu, l’incivilité désigne le manque de savoir-vivre, de convenances, de courtoisie. Il dérive de l’adjectif latin incivilitas qui signifie « violent, brutal ». La civilité correspond donc au respect d’une série de normes morales qui encadrent la sociabilité, et marquent, par extension, un rapport à la qualité de citoyen, c’est-à-dire la civilité au sens latin. En milieu scolaire, l’incivilité s’apparente, par exemple, à des élèves qui ne disent pas bonjour, ne se lèvent pas en présence d’un adulte, répondent par des termes inadéquats, mettent les mains dans les poches, conservent leur bonnet à l’intérieur des bâtiments, etc. Le mot se met souvent au pluriel pour insister sur la répétition des infractions au code moral de la civilité.

De la même façon, le mot violence, qui signifie d’abord la force exercée pour soumettre ou contraindre quelqu’un, se met généralement au pluriel, dans une deuxième acception, pour désigner les actes d’agression commis contre quelqu’un ou quelque chose. D’autres niveaux sémantiques soulignent la relation de la violence avec la psychologie de l’être humain, en particulier avec l’expression brutale de ses sentiments. On qualifie ainsi la violence comme une intensité (d’une pulsion, d’un sentiment, d’une conviction). La violence est toujours une force excessive, brusque et impétueuse. A l’école, elle qualifie un acte grave, soit qu’il soit verbal, soit qu’il soit physique, ou bien qu’il porte atteinte à des biens. Il peut faire l’objet d’un signalement via l’application « Faits établissement » à la discrétion du chef d’établissement. Comme l’incivilité, la violence n’a pas de rapport direct avec l’apprentissage. Si elles peuvent toutes deux s’exercer en classe, elles ne s’inscrivent généralement pas contre l’enseignement prodigué.

Enfin, l’indiscipline se distingue de la notion de climat scolaire, laquelle reflète, avec une large perspective, le jugement que portent les parents, les élèves et les personnels sur un établissement scolaire. Cette notion renvoie ainsi à la qualité de vie à l’école. Elle peut concerner les normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques d’enseignement, le management, l’organisation de l’EPLE. Chaque établissement scolaire est engagé dans une démarche continue d’amélioration du climat scolaire à travers sept axes identifiés :

- stratégie d’équipe ;

- justice scolaire ;

- pédagogie et relation éducative ;

- coéducation ;

- prévention et gestion des violences et du harcèlement ;

- pratiques partenariales ;

- qualité de vie à l’école.

Plus précise, la notion d’indiscipline entretient un rapport étroit avec l’enseignement ; elle est à la fois plus lisible, mais également plus invisible, car produisant ses effets principalement dans les salles de classe, loin des atteintes éducatives graves telles que la violence scolaire. Écueil qui empêche la mécanique scolaire de fonctionner, affaiblit l’égalité des chances et nuit aux performances des élèves, l’indiscipline est une notion transversale qui appartient au climat scolaire sans toutefois s’y limiter. Elle permet de penser un phénomène répandu au sein des établissements scolaires, en particulier au collège. Ces comportements réfractaires face au travail scolaire et à la mise en apprentissage, dans toutes ses dimensions, participent d’un climat d’indiscipline qui affecte en profondeur les EPLE.

Une donnée omniprésente au collège, mais partiellement mesurable

Au sein des EPLE, l’indiscipline transparaît partiellement à travers les registres des punitions et des sanctions. Il faut cependant d’emblée écarter les faits graves de violence scolaire qui excèdent le périmètre de l’indiscipline. L’indiscipline s’exprime principalement au sein de la classe à travers des perturbations du déroulement du cours (interruption de la séance, insolence, bavardages, refus d’accomplir les tâches demandées, paresse, absence de matériel, cahiers non tenus proprement, etc.), mais également hors la classe (devoirs non faits, leçons non apprises). On peut donc estimer une partie de l’indiscipline à travers, par exemple, la récurrence des mots dans le carnet de liaison ou les heures de retenue.

Sur le plan national, la DEPP a mis en place depuis 2007 les enquêtes SIVIS[6] qui permettent de mesurer les faits graves déclarés chaque année par les chefs d’établissement. Parallèlement, depuis 2011, des enquêtes de victimation et de climat scolaire sont menées périodiquement. Entre 2011 et 2023, neuf enquêtes ont été réalisées. Dans la dernière enquête SIVIS parue en février 2024 (DEPP, NI, n° 24.04), 15,8 incidents graves pour 1000 élèves ont été déclarés au collège lors de l’année 2022-2023, en augmentation de 2,3 points par rapport à l’année précédente. L’enquête rapporte que 74% des incidents graves[7] ont lieu en collège. Par analogie, si la violence s’exerce principalement en collège, on peut estimer que l’indiscipline est également la plus marquée à cet échelon scolaire. Ce que confirment, par exemple, les données empiriques partagées entre pairs au sein des bassins d’éducation et de formation des chefs d’établissement.

Pour compléter l’enregistrement des faits graves, et mieux dépeindre le climat scolaire des EPLE, la dernière enquête de victimation (DEPP, NI, n° 23.08), parue en 2023, indique que 93 % des collégiens déclarent se sentir « bien » ou « très bien ». De la même manière, les données de la dernière enquête nationale contre le harcèlement scolaire sont assez rassurantes. 5 % des collégiens déclarent cinq atteintes ou plus sur le questionnaire. Ce qui rejoint les 6,7 % de collégiens se déclarant victimes de cinq violences ou plus dans l’enquête de victimation. Cependant, ces enquêtes, très utiles, ne rendent compte que partiellement de l’indiscipline. Elles visent surtout les relations interpersonnelles entre élèves et ne relatent pas les interférences du cours. Elles ne traitent donc pas de l’indiscipline en tant qu’objet d’étude.

Au sein des établissements scolaires, ce que l’on observe est la sous-comptabilisation de l’indiscipline dans les punitions et les sanctions. Devant la proportion d’élèves qui n’effectuent pas leur travail, qui ne possèdent pas leur matériel, qui n’exécutent pas les tâches demandées, ce sont seulement les faits les plus saillants qui sont punis (bavardages répétées, insolence, travail non réalisé à plusieurs reprises, etc.). Au bas de l’échelle de l’indiscipline, les phénomènes d’incivilité ne sont pas non plus mesurés. Ils constituent pourtant un terreau fertile qui nuit à la relation de respect envers les adultes. Comme la discipline contribue à une inhibition générale des élèves, à la plus grande maîtrise de leurs émotions, son affaiblissement contribue, par symétrie, dans le haut du spectre, à une répercussion sur le nombre de faits graves. Incivilités, indiscipline, violences, c’est toute une relation scalaire, interdépendante, qui se met en place et qui affecte les collèges, tant au point de vue des élèves que de leurs professeurs.

Une réalité au cœur du « malaise enseignant » et qui nuit aux performances scolaires

Alors que le bien-être des personnels est légitimement devenu une priorité institutionnelle[8], certains indicateurs ont identifié un « malaise enseignant », parmi lesquels la baisse des postulants aux concours de recrutement[9] et l’augmentation des démissions[10]. Plusieurs explications ont été avancées : les niveaux de salaire, le système des mutations, la hausse des violences scolaires, le manque de reconnaissance sociale, etc. A cela peut s’ajouter le facteur de l’indiscipline chronique. Selon le chercheur Pierre Périer, l’indiscipline favorise l’essor d’une « imprévisibilité pédagogique »[11], c’est-à-dire la nécessité pour les enseignants de devoir sans cesse « bricoler » pour réajuster le contenu d’une séance face à un auditoire indiscipliné. Dès lors, il devient malaisé d’anticiper sur la séance suivante, et même au-delà, de construire une progression pédagogique cohérente. Sans raison apparente, c’est ainsi qu’une séance « marchera » tandis qu’une autre, construite selon les mêmes préceptes, signera l’impossibilité d’enseigner. Cette « imprévisibilité pédagogique », facteur de pénibilité accrue, se traduit également, selon Pierre Périer, par l’impératif de « négocier » avec les élèves pour faire avancer la marche du cours et les placer en situation d’apprentissage. Le désarroi de certains enseignants face à l’indiscipline, que l’on peut observer au sein des établissements scolaires, aggrave un malaise sous-jacent et renforce un sentiment de perte de sens dans l’exercice du métier.

Du côté des élèves, le climat d’indiscipline affecte les performances scolaires, tant en nombre d’heures de cours perdues, qu’à travers le relâchement du travail personnel. Dans ce contexte, on constate l’influence de l’encadrement familial pour recentrer l’élève sur les savoirs scolaires. De ce fait, l’indiscipline agit tel un discriminant social en privant les élèves les moins accompagnés d’un climat propice aux apprentissages, érodant ainsi la mission première de l’École républicaine en matière d’égalité des chances (article L111-1 du Code de l’éducation). En classe, l’indiscipline prospère sur l’effet bien connu de l’imitation : lorsque plusieurs élèves négligent les tâches à réaliser, un groupe plus important finit par adopter cette nouvelle coutume d’inapplication. L’indiscipline affecte ainsi la progression des apprentissages sur deux plans : d’une part, elle multiplie, au sein de la classe, les sources de distraction pendant le cours, d’autre part, elle limite l’intensité et la qualité du travail personnel de l’élève.

À travers cette réflexion, nourrie par l’observation et traversée de multiples questionnements, on aura mis en lumière les relations sémantiques entre l’indiscipline et le travail scolaire pour faire émerger l’une des causes des difficultés des élèves face aux apprentissages. Difficilement mesurable, l’indiscipline ne relève pas d’outils traditionnels tels que les enquêtes SIVIS ou les enquêtes locales de climat scolaire. Le déploiement de nouvelles méthodes d’observation en classe pourra s’avérer utile afin de circonscrire ce phénomène avec précision, mais aussi d’établir un lien incontestable entre l’augmentation de l’indiscipline et l’affaiblissement des performances scolaires. Il s’agit d’un enjeu de premier ordre, car, outre la baisse des performances scolaires, le climat d’indiscipline ne favorise pas des conditions d’apprentissage idéales pour les élèves les plus fragiles. Clef de compréhension des enjeux de l’École d’aujourd’hui, la réflexion sur l’indiscipline peut servir à construire un socle à partir duquel renforcer les notions citoyennes de respect, de tolérance, de dialogue et d’empathie.

Antonin CODUYS

Principal adjoint

Collège Jean Jaurès à Nogent-sur-Seine (Aube)

[1] À titre d’exemple, les dernières données de PISA 2022 en « culture mathématiques » sur un panel d’élèves de 15 ans révèlent que, si la France s’établit avec 474 points dans la moyenne des pays de l’OCDE (472 points), ses résultats sont en forte baisse par rapport à 2012 (495 points) et que la part des élèves en difficulté augmente de 22,4 % à 29 %.

[2] Établissements publics locaux d’enseignement (second degré).

[3] Recrutement urbain et rural. IPS de 96,7. Indice d’éloignement de 106,1. Taux d’élèves boursiers de 25%. Milieux sociaux très favorisé et favorisé (29,5%), moyen (23,6%) et défavorisé (47%).

[4] Définition issue du dictionnaire français-latin, Le Grand Gaffiot, Hachette, 2000.

[5] Cette définition, ainsi que les suivantes, sont tirées du Trésor de la langue française informatisée (www.cnrtl.fr).

[6] Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire.

[7] Les incidents graves désignent les violences exercées sur les personnes (verbales, physiques) ou sur les biens, ainsi que d’autres atteintes (laïcité, racisme, etc.).

[8] Comme en témoigne, par exemple, le sujet du concours interne des personnels de direction de 2023, à travers lequel il s’agissait d’élaborer une note de synthèse à partir d’un dossier « pour optimiser l’implication, la collaboration et le bien-être des personnels » au sein d’un EPLE.

[9] De 36 949 candidats inscrits et 19 342 présents à l’admissibilité au CAPES externe en 2017 à 20 755 candidats inscrits et 11 405 présents en 2024, soit deux baisses respectives de 43,83 % et de 41,04 %.

[10] De 364 départs d’enseignants en 2008-2009 à 2836 départs en 2021-2022, soit une hausse de 679 %, d’après le rapport « Enseignement scolaire » de M. le Sénateur Olivier Paccaud, rapporteur spécial (annexé au projet de loi de finances 2024).

[11] Pierre Périer, « L’ordre scolaire dans la classe : une négociation continue » in Négociations, 2012/2, n°18.

Télécharger le texte au format pdf

“Sélectivité peut-elle rimer avec diversité ? Les enjeux de la formation CPES” par Christophe CHARPIOT

Sélectivité peut-elle rimer avec diversité ? Les enjeux de la formation CPES

Christophe CHARPIOT

« Une issue, ça s’invente [1] ».

Jean-Paul Sartre

Les Cycles pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES), mis en place de façon coordonnée à la rentrée 2022, entendent combiner les meilleures prérogatives des classes préparatoires et de l’Université. Tournés résolument vers l’excellence, se voulant à la fois sélectifs et ouverts socialement, les CPES constituent un pool de formations post-bac inédit et porteur, quoiqu’encore insuffisamment identifiés. L’article en décrypte les fondements pédagogiques avant de questionner les inégalités socio-spatiales d’accès aux CPES les plus prestigieux. Cet état de fait, garant d’un certain ordre scolaire, tend à entrer en contradiction avec les objectifs assignés d’égalité des chances qui ont pourtant présidé à la création de ces nouveaux cursus.

Conscient de l’écueil qui guette l’écrivain engagé d’être sommé de choisir entre une URSS au communisme délétère et une Amérique mue par un capitalisme à tout crin, Sartre milite, dans un texte d’après-guerre aux accents étonnamment prémonitoires, pour qu’une issue créative permette de dépasser ce dilemme. Cette sortie par le haut est possible. Et pour le philosophe, elle s’appelle l’Europe. Bon nombre de lycéens d’aujourd’hui, en passe de réfléchir à une orientation post-bac, retrouveront peut-être dans cette métaphore géopolitique les termes d’une opposition entre les classes préparatoires d’une part et l’Université de l’autre, deux « blocs » antagonistes que l’opinion a souvent renvoyés dos à dos. En quoi les Cycles pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES), en hybridant deux modèles de formations jusque-là antithétiques, signent-ils une petite révolution pédagogique et institutionnelle ? Leur déploiement actuel et les moyens mis en œuvre permettent-ils de satisfaire pleinement aux objectifs de démocratisation affichés par le législateur ?

Égalité des chances et réussite de tous : les deux brins d’ADN du CPES

Alors que nous siégions dans un conseil de classe de Terminale, la proviseure adjointe a interrogé les vœux d’orientation d’une élève venant d’obtenir les félicitations. Personne à vrai dire ne fut en mesure d’expliciter ce qu’était cet étrange « CPES » demandé par cette élève ayant obtenu 19 à l’écrit du bac de français quelques mois auparavant… Nous avons alors déplié l’acronyme et brièvement expliqué de quoi il retournait au juste. Les Cycles pluridisciplinaires d’études supérieures proposent un cursus exigeant de trois ans permettant d’obtenir le grade de licence ou équivalent[2]. En ce sens, ils prennent place dans la constellation des « nouveaux cursus universitaires[3] » tout en s’inscrivant parfaitement dans la dynamique bac -3 / bac +3 qui fluidifie la logique de parcours amorcée dès le lycée.

Les candidatures sont à renseigner sur Parcoursup et font l’objet d’une sélection sur dossier où les résultats scolaires (notamment ceux en mathématiques) sont scrutés à la loupe et croisés avec la fiche Avenir du lycée d’origine. Les activités complémentaires des élèves et leurs centres d’intérêt, valorisés dans leur lettre de motivation, revêtent également une grande importance. Au passage, Parcoursup n’est pas le « grand méchant loup[4] » que d’aucuns voudraient faire croire. S’il y a bien un algorithme permettant un premier tamisage des candidatures, il incombe ensuite à la CEV[5] de chaque CPES de prendre la main en compulsant les dossiers, notamment ceux des lycéens boursiers « qui bénéficient à ce titre d’une attention soutenue dans la procédure d’examen[6] ». Alors que bon nombre de formations sélectives de l’enseignement supérieur peinent à recruter 10 voire 20 % d’élèves sur la base de critères sociaux, les CPES ont vocation à amplifier l’empan de recrutement en visant 40 % d’élèves boursiers dans leurs rangs, objectif ambitieux qui tranche avec les pratiques usuelles. L’une des caractéristiques des CPES est en effet la recherche d’une mixité sociale par l’ouverture des profils aux élèves méritants, quelle que soit leur origine sociale ou géographique. En l’occurrence, l’ancienne rectrice de l’académie de Versailles, Charline Avenel, a exprimé de manière explicite l’importance de faire de l’égalité filles-garçons le fer de lance du CPES de Paris-Saclay : « C’est un parcours qui est spécifiquement fait pour vous, les jeunes femmes, qui voulez penser le monde pour mieux le transformer[7]. »

« L’égalité des chances ressortit également à la mise en place d’un cadre favorisant la réussite de tous[8] » précise le bulletin officiel qui acte la montée en puissance du dispositif à l’échelle nationale. C’est la raison pour laquelle un soin particulier est mis en CPES dans l’accompagnement de chaque étudiant (par le tutorat, le mentorat) au sein d’une structure qui cultive le sentiment d’appartenance à une même promotion par des sorties culturelles et une vie associative riche, gage de cohésion, de solidarité et d’entraide.

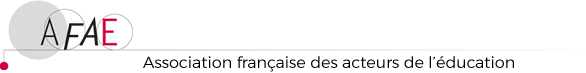

Quant à « l’après CPES », quasiment 100 % des étudiants poursuivent leurs études dans la foulée. Si l’entrée dans des masters sélectifs à l’université demeure le débouché naturel, certains élèves peuvent espérer intégrer une grande école via une admission sur titre voire un concours.

Document 1 : Devenir des étudiants des CPES Sciences, Humanités, Société de l’université Paris Sciences et Lettres (PSL, promotion 2024)

Lecture : 48% des étudiants de la promotion CPES 2024 de PSL poursuivent leurs études en intégrant un master sélectif en France, 15 % sont admis dans une ENS et 14 % dans une école d’ingénieurs.

Source : https://psl.eu/formation/cpes-psl-henri-IV

Du côté de Lyon, les responsables, grâce au partenariat fructueux tissé avec le CHEL[s] local[9], tablent sur une poursuite d’études à l’ENS, Sciences Po Lyon ou Centrale pour un tiers des effectifs de CPES au terme de leur Bachelor[10]. En dépit du manque de recul et de statistiques disponibles eu égard au caractère récent des CPES, il serait maintenant intéressant de recueillir plus de données, d’investiguer davantage et de connaître la proportion d’élèves CPES boursiers, et notamment de boursières, dans les poursuites d’études relevant de l’excellence académique (typiquement les grandes écoles), la vraie réussite de tous se mesurant moins à l’entrée des dispositifs de formation qu’à leur sortie. On pourrait de la sorte évaluer la capacité des CPES à concrétiser une mobilité scolaire ascendante ou bien à seulement translater le couperet de l’élitisme selon le principe d’une « distillation fractionnée ».

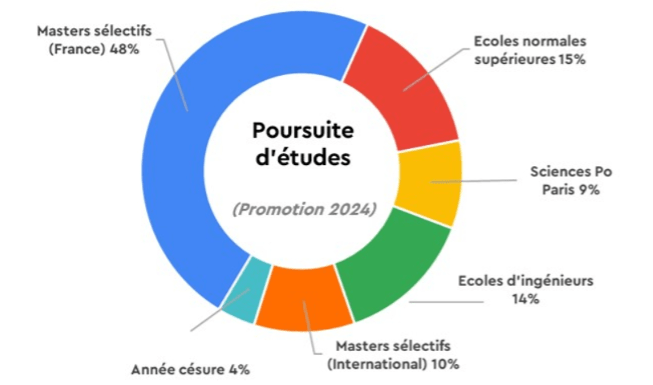

Le CPES : une formation sélective alliant le meilleur de la « prépa » et de l’Université

L’intrication entre le monde des CPGE et le milieu universitaire constitue l’atout maître des CPES, une marque de fabrique qui se matérialise par un glissement progressif des lieux de formation entre le lycée et l’établissement d’enseignement supérieur. La transition pédagogique entre l’organisation en vigueur en classe préparatoire et celle de l’université est pensée selon un continuum, sur un mode « fondu enchaîné ». D’ailleurs, les équipes pédagogiques sont le plus souvent composées à parts égales de professeurs de CPGE et d’enseignants-chercheurs.

Document 2 : Schéma illustrant l’organisation pédagogique-type d’un CPES.

Source : Lycée Stanislas, Cannes.

Malgré l’enseignement de matières traditionnelles, le dialogue interdisciplinaire comme culture du décloisonnement anime la logique interne de tout CPES. Ainsi à Lyon, les étudiants du parcours Économie/société peuvent suivre les cours de bio-géosciences du parcours Sciences et réciproquement.

Mais la formation CPES, en cultivant un précoce éthos de chercheur adossé à l’apport d’un solide socle de culture générale, offre surtout une voie médiane intéressante pour des lycéens curieux, alertes intellectuellement et désireux de valoriser leurs compétences dans une formation sélective post-bac sans pour autant souhaiter fournir des efforts dans la seule optique d’un concours. Le CPES offre ainsi un cursus alternatif à la prépa en investissant aussi bien des objets scientifiques émergents (développement durable, data science, IA…) qu’en mûrissant une réflexion économique en phase avec les enjeux de l’extrême contemporain. Ainsi les CPES sont-ils souvent structurés en deux valences, l’une à dominante scientifique, l’autre à dominante économique et sociale sans oublier l’apport des humanités ni des langues vivantes. Il n’est ainsi pas rare que des cours soient dispensés en anglais. Au CPES d’Aix-Marseille, un semestre à l’étranger dans une université partenaire est même obligatoire.

La formation CPES s’adresse par conséquent avant tout à des bacheliers généraux[11] qui ne se projettent pas toujours spontanément vers des études longues et/ou sélectives et qui ne trouvent pas non plus dans l’offre universitaire classique un moyen de répondre à leurs aspirations. « On souhaite cibler les profils de bons lycéens qui peuvent s’autocensurer dans leurs choix d’études supérieures. Soit ils ne pensent pas avoir le niveau pour viser une prépa, soit ils craignent d’être noyés dans la masse d’un amphithéâtre à l’université[12] » explique Alexandra Knaebel, vice-présidente Formation et parcours de réussite.

Pour les meilleurs élèves boursiers dont on sait qu’ils peuvent hésiter à franchir le pas de la « prépa », le CPES peut faire office de formation idoine pour s’investir dans un parcours d’excellence qui rivalise avec la charge de travail demandée en CPGE tout en ménageant des plages appréciables d’autonomie pour s’exercer à la conduite de premiers projets de recherche. Cette démarche de questionnement et de mise en conversation des savoirs est par exemple mise à l’honneur à Janson de Sailly où, pendant tout un semestre, les étudiants réfléchissent en groupes restreints, à partir d’un article scientifique, à améliorer des biopiles à combustible. À Rennes, on peut même obtenir 30 ECTS supplémentaires (10 par an) grâce au module d’initiation à la recherche porté par l’ENS éponyme, si bien qu’au terme de leur parcours de trois ans, les étudiants de ce CPES disposent dans leur escarcelle de 210 ECTS au lieu des 180 d’une licence traditionnelle, ce qui va dans le sens d’une accélération du parcours de formation et de la reconnaissance d’une sur-compétence. Ce goût pour la recherche en train de se faire, instillé dès le premier cycle, pourra même s’étoffer ultérieurement dans une perspective doctorale.

En outre, tout CPES s’attache à construire un environnement stimulant et propice à la découverte par un accompagnement personnalisé et des modules d’éloquence, de prises de parole, de développement des soft skills… Contrairement à une licence monodisciplinaire, la spécialisation est progressive en CPES ; mais comme à l’université, l’accent est mis sur la prise d’initiative, la confiance et le fait d’être acteur de sa formation. Comme en prépa, les effectifs réduits autorisent un accompagnement resserré grâce à un lien privilégié et constant avec l’équipe pédagogique. L’ensemble de ces dispositions concourt à faire du CPES une formation « caméléon », unique en son genre dans le paysage universitaire français. Un récent rapport évaluant l’université PSL souligne qu’en vertu de la grande efficience des leviers pédagogiques à l’œuvre, les CPES permettent à tous leurs étudiants, en interaction avec les autres dispositifs de l’université « de personnaliser leur parcours et d’accéder à une offre de formation plus riche[13]. »

Mais au-delà de ces visées laudatives, y a-t-il des résistances et/ou des réalités de terrain empêchant les CPES de remplir pleinement les objectifs assignés par la nation ?

Disparités géographiques et effets établissements

Alors que seulement deux CPES apparaissaient dans Parcoursup en 2020, les années post-covid ont vu un bourgeonnement rapide de ces dispositifs, beaucoup ayant émergé en 2022 grâce à une impulsion ministérielle sur fond de réformes multidimensionnelles des politiques publiques affectant l’enseignement supérieur français[14]. Les CPES de Paris et Strasbourg, jadis pilotes, sont aujourd’hui des figures de proue entraînant dans leur sillage un essaim de dispositifs fondés sur la même architecture de formation et la même philosophie. Ces CPES témoignent de la vitalité d’un cursus qui séduit de plus en plus de candidats intéressés pour investir un champ mitoyen entre l’univers rigoureux et méthodique des prépas et celui, moins directif, de l’université.

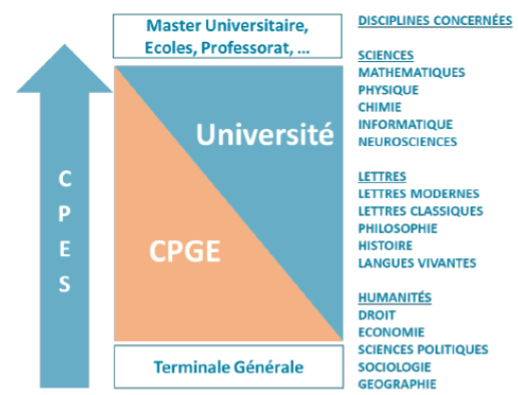

Toutefois, malgré un discours consensuel autour d’objectifs plus que soutenables, force est de constater que l’offre de formation CPES semble assez inégale. D’une part, celle-ci apparaît fortement polarisée par une dualité Paris/province, ce qui engendre un déséquilibre géographique, les CPES excentrés semblant délaissés au profit de la capitale qui fonctionne comme le plus gros attracteur de candidats[15]. D’autre part, sur le critère de l’excellence, une hiérarchie implicite est à l’œuvre. Les CPES parisiens sont les plus courus et bénéficient de la renommée internationale d’une université PSL visant le top 10 mondial à l’horizon 2035. Le tableau qui suit, synthétique, donne matière à une première caractérisation du phénomène CPES : une rapide combinaison des données glanées sur Parcoursup suffit à faire émerger une attractivité sélective où l’effet établissement joue à plein, les CPES d’Henri IV et de Janson de Sailly concentrant à eux seuls plus de la moitié de l’ensemble des candidatures (54,7 %).

Document 3 : Attractivité des CPES en 2024 (classement établi en fonction du nombre de candidats)

| Lycée/ville | Parcours CPES | Université ou grande école partenaire | Nombre de candidats | Taux de sélection[16] |

| Henri IV, Paris | Sciences | Université PSL | 2 662 | 15,4 % |

| Henri IV, Paris | Économie, société, droit | Université PSL | 2 409 | 10,7 % |

| Henri IV, Paris | Humanités et société | Université PSL | 1 465 | 8,6 % |

| Janson de Sailly Paris | Innovations biomédicales et pharmaceutiques (IBP) | Université Paris Cité | 1 174 | 25,9 % |

| Lycée du Parc Lyon | Sciences / Économie et société | ENS Lyon | 888 | 38,8 % |

| Lycée Montaigne Bordeaux | Sciences et société | Université de Bordeaux | 815 | 30,5 % |

| Janson de Sailly Paris | Environnement et énergies nouvelles | UPC/ Institut de physique du globe | 771 | 42,5% |

| Stanislas, Cannes | Humanités, lettres et sociétés | Université Côte d’Azur | 768 | 43,3% |

| Chateaubriand Rennes | « SenS » : Sciences, environnement, société | ENS Rennes Université de Rennes | 682 | 47,4 % |

| LIPPS, Palaiseau | Sciences des données, société et santé | ENS Paris-Saclay X, HEC | 667 | 45,5% |

| Louis le Grand Paris | Sciences des données, arts et culture | Université PSL | 612 | 29,9 % |

| Lycée Kléber Strasbourg | Sciences économiques, juridiques et sociales | Université de Strasbourg | 564 | 29,7 % |

| Lycée Thiers Marseille | Sciences sociales | Aix-Marseille université | 461 | 47,7% |

| Lycée Masséna Nice | Sciences et société | Université Côte d’Azur | 436 | 60,3% |

| Lycée Malherbe Caen | Sciences et société | Université de Caen Normandie | 331 | 64,3% |

| Lycée Descartes Tours | Sciences de la transition écologique et sociétale | Université de Tours | 277 | 71,1% |

| Lycée Joffre Montpellier | Modélisation et numérique en sciences / sciences économiques | Université de Montpellier | 186 | 64,5 % |

| Lycée Wallon Valenciennes | Sciences | Univ. Polytechnique des Hauts-de-France | 176 | 73,3% |

| Lycée Watteau Valenciennes | Humanités | Univ. Polytechnique des Hauts-de-France | 167 | 82,6% |

| Lycée Victor Hugo Besançon | Sciences de l’ingénieur | Université de Franche-Comté | 156 | 60,2% |

| Lislet Geoffroy La Réunion | Économie et sciences de l’ingénieur | Université de la Réunion | 112 | 75,9% |

Lecture : En 2024, 15,4 % des 2 662 candidats ayant formulé un vœu sur Parcoursup pour intégrer le parcours Sciences du CPES d’Henri IV ont reçu une proposition d’admission.

Source : tableau réalisé à partir des données Parcoursup. Champ : France. Calculs de l’auteur.

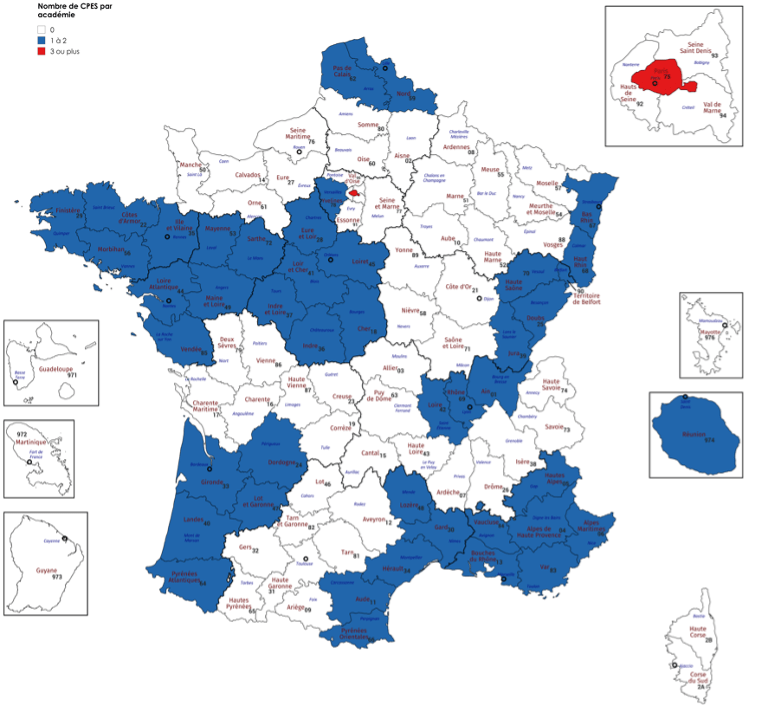

L’effet établissement peut être positif sur le plan de la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur dans les territoires, comme à l’Unistra[17] qui a innové en étant la première faculté non francilienne à ouvrir un CPES en 2021. Jouissant d’une sphère d’influence étendue née de sa position stratégique en plein cœur de l’Europe et de la qualité de ses partenariats internationaux, ce CPES est devenu l’un des plus sélectifs de province. Or, l’analyse globale de l’implantation hexagonale et ultramarine des CPES fait apparaître une géographie de l’excellence discriminante avec une « étoile massive » au centre et des « trous noirs » en forme de diagonale du vide.

Document 4 : Carte des CPES par académie en 2024.

Lecture : En 2024, on ne compte aucun CPES dans l’académie de Toulouse ou Dijon, 1 ou 2 dans celle d’Orléans-Tours ou à La Réunion et plus de 3 dans l’académie monodépartementale de Paris.

Source : carte réalisée par l’auteur à l’aide du logiciel Mapchart.

Si les CPES peuvent se prévaloir d’un label national, toutes les académies n’en accueillent pas, loin s’en faut. Il a là une carence à pallier si l’on veut que l’égalité des chances se décline au niveau spatial et pas uniquement social, même si les deux variables peuvent être reliées. Comme l’indique Frédéric Tallet, « Les bons résultats scolaires et au baccalauréat ainsi que le choix de filières plus sélectives dans l’enseignement supérieur sont des déterminants forts de la mobilité géographique. La catégorie sociale des parents joue aussi très positivement […], les étudiants de familles favorisées socialement ayant une plus grande propension à se déplacer pour leurs études supérieures[18]. » De là un paradoxe car si d’un côté il apparaît nécessaire d’offrir des formations sélectives au plus près du lieu d’habitation des bacheliers boursiers, de l’autre l’analyse des flux de candidats montre que les CPES à fort impact curriculaire sont aussi les plus centraux. Les CPES qui n’arrivent pas à faire le plein d’élèves (Besançon, Valenciennes[19]), symboles de cette France périphérique, reflètent cette difficile coexistence entre les universités de proximité à l’aire d’influence régionale et les universités intensives de recherche au rayonnement européen.

À cet égard, les néo-bacheliers, issus de QPPV[20] ou de ZRR[21] doivent faire l’objet d’une égale attention. Cela implique d’être proactif sur les conditions matérielles d’études. Catherine Moisan souligne à juste titre la nécessité « de mettre en place un cadre de discussion pour pouvoir réguler l’offre de formation à l’entrée de l’enseignement supérieur, afin qu’elle soit mieux répartie sur le territoire, qu’elle réponde mieux aux besoins économiques et aux besoins d’élévation du niveau de formation et de qualification de tous les jeunes[22]. » Or, les enjeux de territorialisation, louables en captant de très bons boursiers locaux, peuvent dans le même temps faire le jeu d’autres candidats, aux capacités scolaires identiques mais aux capacités de projection géographiques tout autres. Un trio de sociologues a ainsi démontré, sur la base d’analyse des logiques de déplacement des élèves visant les meilleures CPGE, que les enfants des ménages CSP+ visent principalement « les établissements comptant davantage de reçus aux concours des très grandes écoles, grâce à la mobilité spatiale permise par leurs ressources ; alors que les élèves de même niveau scolaire, aux ressources financières réduites, choisissent la proximité[23]. »

Ces questions de justice spatiale, loin d’être scotomisées, mobilisent beaucoup d’acteurs afin que les critères d’accès à certains CPES ne soit pas rédhibitoires, notamment en matière d’aides financières et de mobilité. En région parisienne, cet obstacle commence à être pris à bras le corps : compléments de bourse, exonération de droits d’inscription, repas à un euro… sont autant de gestes forts mis en avant pour les CPES boursiers d’Henri IV. Citons aussi le cas du LIPPS[24] qui, en allant très loin dans la facilitation de l’accueil et de la prise en charge de ses élèves CPES en leur réservant des places d’internat avec pension complète, y compris le week-end, fournit un bon exemple de prise en compte des publics vulnérables en prise avec la problématique épineuse du logement.

Si de telles initiatives concrètes, en tentant de conjuguer diversité sociale et méritocratie républicaine, excellence et égalité des chances, sont heureuses, ces mesures incitatives sont toutefois loin d’être suffisantes pour faire évoluer la cartographie mentale des jeunes issus de milieu défavorisé en position de réussite scolaire mais en difficulté sociale. Par autosélection, ils ont tendance à limiter leurs ambitions en postulant à des formations de proximité pour des raisons de praticité et de plafond de verre intériorisé[25]. L’accompagnement de ces publics par des acteurs de l’éducation bien formés et la qualité de l’information délivrée dans leur direction sont alors déterminants pour diminuer l’inégalité face à l’orientation au moment clé de ces choix de parcours.

Christophe CHARPIOT

Psychologue de l’Éducation nationale, académie de Lyon

[1] Sartre, J.-P. (1948). Qu’est-ce que la littérature ? Éditions Gallimard, 2008, p. 290.

[2] « Le » CPES ne doit pas être confondu avec « la » CPES (Classe préparatoire aux études supérieures) visant à remettre à niveau, en un an, des élèves issus de milieux sociaux défavorisés en vue d’intégrer une CPGE.

[3] Gellé, G., Propos recueillis par Boissinot, A. et Moulin Civil, F. (2024). Le bac – 3 / bac + 3 et les nouveaux cursus universitaires… en question(s). Administration & Éducation, N° 182(2), p. 63.

[4] Moisan, C. (2024). Parcoursup : le grand méchant loup ? Administration & Éducation, N° 182(2), p. 41-49.

[5] Commission d’examen des vœux.

[6] B.O. n°4 du 26 janvier 2023 relatif aux Cycles pluridisciplinaires d’études supérieures.

[7] Entretien intégral accessible sur le site du lycée international de Palaiseau Paris Saclay (LIPPS). https://www.lipsp.fr/le-post-bac-au-lipps/

[8] B.O. n°4 du 26 janvier 2023.

[9] Collège des Hautes Études Lyon Sciences.

[10] Diplôme de 1er cycle délivré par l’ENS Lyon (si le CPES recouvre le volet formation, la certification, elle, incombe à l’établissement partenaire).

[11] Seul le CPES de La Réunion admet des bacheliers technologiques, à hauteur d’un tiers. Données : Parcoursup.

[12] Collobert, E. (2002, 8 novembre). Savoir(s), Le quotidien de l’université de Strasbourg.

[13] Rapport d’évaluation de l’université PSL, 2025, HCERES, p. 35.

[14] Tallet, F. (2024). Les grandes évolutions de l’enseignement supérieur vues par la statistique publique : dynamique des effectifs, mobilité, insertion professionnelle. Administration & Éducation, N° 182(2).

[15] Plus de 6 500 demandes en tout pour les CPES du complexe PSL/Henri IV.

[16] Ratio entre le nombre de candidats ayant demandé la formation CPES et le nombre de candidats ayant reçu une proposition d’admission (qu’ils ont acceptée ou refusée). Ce « taux de sélection » n’est donc pas à proprement parler un taux d’admission.

[17] Université de Strasbourg.

[18] Tallet, F., op. cit., p. 34-35.

[19] 14 inscrits aux lycées Hugo et Watteau pour des capacités d’accueil respectives en CPES de 24 et 25 places.

[20] Quartier prioritaire politique de la ville.

[21] Zone de revitalisation rurale.

[22] Moisan, C. (2024). L’offre de formation, un déterminant de l’accès à l’enseignement supérieur. Administration & Éducation, N° 182 (2), p. 73.

[23] Michaut, C., Lanéelle, X. et Dutercq, Y. (2021). Les stratégies socio-spatiales des candidats aux classes préparatoires aux grandes écoles. Formation emploi, n° 155(3), p. 97.

[24] Lycée international de Palaiseau Paris Saclay.

[25] Odry, D. (2021). L’orientation dans le système éducatif. Mardaga.

Télécharger le texte au format pdf

Complément du N° 185 : “Chef d’établissement : autonomie ou exécution ?” Table ronde

Complément du N° 185 :

“Chef d’établissement : autonomie ou exécution ?“

Table ronde (texte complet)

Dans le contexte des derniers mois, il était exclu de ne pas donner la parole aux chefs d’établissement pour évoquer leur métier et son évolution. Pour l’AFAE, Barbara Martin, proviseur lycée français de Toronto, Claude Bisson-Vaivre, IGEN honoraire et Eric Tournier, IGEN honoraire, ancien directeur général de l’éducation et des enseignements en Polynésie l’ont fait autour d’une interrogation toute simple : chef d’établissement : autonomie ou exécution ?

Autour d’eux, la table-ronde réunissait :

Eric Allies de Gavini – Proviseur du lycée Lakanal, Sceaux, académie de Versailles

Rozenn Joubaire – Proviseure de la cité scolaire d’Artagnan, Nogaro, académie de Toulouse

Jean-Michel Bobin – Principal du collège Pierre de Ronsard, L’Hay-les-Roses, académie de Créteil

Vivien Joby – Directeur de l’ensemble privé Saint-Michel, Annecy, académie de Grenoble

Delphine Lebrun – Directrice de l’école de la Seille, Metz, académie de Nancy-Metz

Texte à venir

(Angers, 22 janvier 2025) L’IA, les écoles, les établissements : quelles pratiques et quels points de vigilance pour les enseignants et l’encadrement ?

L’IA, les écoles, les établissements : quelles pratiques et quels points de vigilance pour les enseignants et l’encadrement ?

L’intelligence artificielle est entrée dans le quotidien des écoles et des établissements scolaires. Elle suscite un fort intérêt de la part de l’encadrement de proximité et des équipes pédagogiques avec des visées multiples : gain de temps, meilleure qualité du produit final, capacité d’adaptation accrue, meilleure maîtrise de ce qui est demandé à travers une commande (le « prompt ») ajustée, réduction des biais individuels dans la conception et l’exploitation de données…

L’AFAE, association en lien étroit avec le quotidien et les préoccupations des acteurs de terrain et espace de discussion libre et ouverte, s’intéresse à ce sujet. Après un colloque national début 2024 riche d’apports théoriques, le choix est fait de partager en académie les pratiques, les réussites et les questionnements concernant la place actuelle et future de l’IA dans les écoles et les établissements.

Mercredi 22 janvier 2025, de 13 h 30 à 17 h 15

Lycée Chevrolier

2 Rue Adrien Recouvreur

49000 ANGERS

PROGRAMME

| 13 h 30 – 14 h 00 | Accueil des participants |

| 14 h 00 – 14 h 45 | Conférence introductive : Nathalie GLAIS, chercheuse laboratoire Techné, université de Poitiers : « Intelligence artificielle, Intelligence générative : définition, opportunités et risques dans un contexte d’usage professionnel » |

| 14 h 45 – 15 h 45 | Table ronde 1 L’intelligence générative pour les cadres : usages, mésusages et cadre éthique |

| 15 h 45 – 16 h 00 | Pause-café |

| 16 h 00 – 17 h 00 | Table ronde 2 Usages et mésusages pédagogiques de l’IA : témoignages et réflexion |

| 17 h 00 – 17 h 15 | Conclusion et échanges |

(Pleumeur-Bodou 15 janvier 2025) IA, écoles, établissements scolaires, enseignement supérieur : quelles pratiques et quels points de vigilance pour les enseignants et l’encadrement ?

IA, écoles, établissements scolaires, enseignement supérieur :

quelles pratiques et quels points de vigilance pour les enseignants et l’encadrement ?

Mercredi 15 janvier 2025, de 8 h 30 à 15 h 00

Radôme / Cité des télécoms

Parc du Radôme

22560 Pleumeur-Bodou

PROGRAMME

08 h 30 – 09 h 00 : accueil des participants

09 h 00 – 09 h 45 : Nathalie Glais, chercheure laboratoire Techné, université de Poitiers: « Intelligence artificielle, Intelligence générative: définition, opportunités et risques dans un contexte d’usage professionnel »

09 h 45 – 10 h 45 : table ronde 1: L’intelligence générative pour les cadres: quels usages? quelles perspectives ? quels points de vigilance ?

10 h 45 – 11 h 00 : pause

11 h 00 – 12 h 00 : table ronde 2: Usages et mésusages pédagogiques de l’IA :

témoignages et réflexion

12 h 00 – 12 h 30 : conclusions et échanges

12 h 30 – 13 h 30 : repas (règlement sur place, entre 10 et 12 € selon choix)

13 h 30 – 15 h 00 : visite du Radôme / cité des télécoms

Télécharger le support de présentation utilisé lors du séminaire

Atelier “Libertés et Responsabilités des acteurs de l’éducation” avec M. Christophe Mauny

Atelier : “Libertés et Responsabilités des acteurs de l’éducation” avec M. Christophe Mauny

Mercredi 12 février à 15 h

Lycée Joffre

150 All de la Citadelle

34000 Montpellier

Cet atelier porte sur “Libertés et Responsabilités des acteurs de l’éducation” avec M. Christophe Mauny, DASEN du Gard etDr HDR en Sociologie

Cette intervention a pour objectif d’introduire la réflexion sur le thème de l’année 2025 « Libertés et responsabilités des acteurs de l’éducation ». Quelles libertés, quelles responsabilités pour les cadres mais également les professeurs, les élèves et les parents dans un système à multiples niveaux, national, académique, régional, départemental, communal, circonscription, établissement, classe, individuel… Christophe Mauny nous propose une lecture de cette problématique avec une approche sociologique mais surtout une vision du pilotage dans cet environnement complexe.

Autour de cette rencontre, vous retrouverez tous les professionnels d’un EPLE (des professeurs, des CPE, des chefs d’établissement) mais également des représentants du pilotage académique du 1er et 2nd degré et des chercheurs universitaires.

46e colloque : Libertés et responsabilités des acteurs de l’éducation

46e colloque national de l’AFAE

Les 22, 22 et 23 mars 2025, à Montpellier

LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION

Le colloque AFAE 2025 se propose de confronter ce qui relève d’un État éminemment prescripteur et la façon dont, sur le terrain, se résout la difficile équation entre liberté et responsabilités des acteurs de l’éducation. Cette tension interroge aussi la complexité des relations avec ce qui déborde le cadre strict de l’École, d’où, chez certains enseignants comme chez certains personnels de direction ou d’inspection, un souci de se protéger et un rapport parfois frileux à la prise de responsabilité.

Quels pouvoirs de décision pour l’établissement scolaire autonome ? Quelles marges de manœuvre pour dessiner une politique pédagogique et éducative qui convienne à tous et surtout à chacun ? Quelle place faite aux élèves dans le fonctionnement de leur école, collège ou lycée et dans les décisions qui les concernent ? Quel périmètre d’action pour une liberté pédagogique qui continue de se heurter aux mêmes freins ? Comment, enfin, concilier intérêt général et même intérêt supérieur de l’enfant-élève et la somme des intérêts particuliers qui s’expriment et se disputent la prééminence ?

L’exemple récent du « choc des savoirs » cristallise d’une certaine manière la forte tension entre mission des enseignants et injonctions méthodologiques, entre cohésion d’une équipe et orthodoxie institutionnelle, entre logique d’un projet partagé, en phase avec des priorités assumées localement et conformité à des prescriptions nationales, entre organisation locale des enseignements et objectifs nationaux à atteindre, autrement dit, entre efficacité responsable et efficience… Résoudre cette série de dilemmes constitue un défi de taille si l’on veut offrir à la jeunesse de ce pays une École qui bénéficie d’un cadre commun, sécurisant et responsable mais qui permette également de mieux équilibrer les places respectives des entrées disciplinaires et des approches transverses, inter- et pluridisciplinaires, de défendre les libertés individuelles et collectives, de libérer des forces centrifuges et émancipatrices et d’emprunter autant de chemins de traverse que nécessaire ou désiré. Alors peut-être pourra-t-on parler d’autonomie comme d’un droit d’user de sa liberté de penser et d’agir, raisonnablement délié d’un contrôle étatique a priori qui a tendance à brider tout élan créateur.

Françoise MOULIN CIVIL

Présidente du conseil scientifique du colloque

Vous pouvez retrouver les actes du colloque dans le numéro 187 (2025/3) de la revue Administration & Éducation

45e colloque : École et intelligence artificielle : je t’aime, moi non plus ?

Colloque national de l’AFAE 2024

Colloque national de l’AFAE 2024

Les 22, 23 et 24 mars 2024, à Nantes

École et intelligence artificielle : je t’aime, moi non plus ?

Pour relever ce défi, notre colloque propose un débat sur cinq sujets majeurs d’adaptation.

- Comment donner une culture scientifique de base à tous les acteurs de l’éducation pour qu’ils comprennent la nature de l’intelligence artificielle, qu’ils ne l’interprètent pas comme de la magie, qu’ils surmontent leurs appréhensions, qu’ils trouvent des utilisations pertinentes pour enseigner et pour apprendre ?

- L’intelligence artificielle n’est pas née avec ChatGPT, elle est d’ores et déjà utilisée dans d’autres métiers que les nôtres. Comment s’inspirer de leurs travaux, de leurs innovations professionnelles, de l’évolution de leurs métiers ? Comment former nos élèves et étudiants aux nouvelles compétences qu’exigeront ces évolutions dans de nombreux métiers ?

- Ces technologies permettent des simulations de la réalité de plus en plus indétectables. Comment y préparer nos jeunes ? Comment leur donner les moyens de distinguer le réel du virtuel, de distinguer une information vérifiée d’une « fake news » ?

- Comment réfléchir ensemble à l’éthique des utilisations et surtout à la protection des données personnelles, notamment dans le cas des réseaux sociaux ?

- Comment utiliser la richesse potentielle de ces technologies dans nos pratiques pédagogiques et didactiques ? L’intelligence artificielle permettra sans doute une meilleure adaptation des méthodes d’apprentissage à chaque élève. Mais comment garder un équilibre entre cette individualisation et l’apprentissage collectif et surtout l’éducation collective ?

Présidente du Conseil scientifique

“Comment favoriser l’égalité de tous à l’École ?” – 03/02/2024

Colloque de l’AFAE – Académie de Versailles

“Comment favoriser l’égalité de tous à l’École ?”

Samedi 3 février 2024 de 9 h à 12 h

Lycée Pasteur

21, boulevard d’Inkermann

92200 Neuilly-sur-Seine

“L’École républicaine s’affirme, dans ses valeurs mêmes, comme une école de l’émancipation et de l’égalité. Pourtant, elle est traversée, comme la société à laquelle elle appartient, par de multiples formes d’inégalités et de discriminations. Les inégalités socio-économiques sont les plus connues et les mieux documentées. Notre matinée académique abordera deux autres formes d’inégalités, de plus en plus souvent mises en avant :

- Les discriminations ethniques. Ces discriminations sont peu pensées par les acteurs de l’École et elles ne sont étudiées que depuis récemment par les sciences sociales. Quelle place occupent-elles ? Comment les appréhender ?

Ismail FERHAT, professeur des universités à Paris X Nanterre, répondra à ces questionnements à travers une conférence suivie d’un échange avec la salle.

- Les inégalités entre les genres sont dénoncées par l’ensemble des acteurs de l’école. Pourtant, elles ne semblent pas reculer véritablement, comme le montrent, par exemple, les choix d’orientation toujours fortement genrés. Comment comprendre cette persistance ? Comment, dans le cadre des apprentissages, les acteurs peuvent-ils favoriser une plus grande égalité entre les genres ? Comment, en particulier, peut-on transformer les pratiques de classe ?

Une table ronde sur cette question réunira Lisa MORHAIM maître de conférences à Paris II et vice-présidente de l’association Femmes et mathématiques et Sandrine BOUCHAREB, professeure d’EPS agrégée et doctorante Paris X Nanterre.

Cette matinée se veut un temps de partage d’expérience et de réflexion prospective, dans l’esprit d’ouverture et de dialogue qui fondent l’association.

Un café d’accueil et un pot de l’amitié en fin de matinée vous seront proposés.

INSCIPTION OBLIBATOIRE (10 €) > > > > >

(Règlement possible sur place en chèque ou espèce)